登山のための足ケア教室

◮ステップ3

正しく登山靴を履く

最適な登山靴の選び方

実際に歩行する路面状況(傾斜、凹凸など)や距離に合わせて、適切なアウトソールの固さでモデルを選択します。

人によっては「そんなにすごい山には行かないです」とは言いながらも、20リットルのバックパックで5キロ程度の荷物では、山歩きでは日常生活と違い不安定な路面を長時間歩きます。

日頃から運動習慣が乏しい方がいざ山歩きを始めようとする場合、30代くらいまではある程度筋力で足の不安定をカバーが出来ますが、筋力が低下し始める40代以降ではケガのリスクが増大します。

そのため、高低差300メートルを超えるようなハイキングをする場合では、ローカットシューズよりもミドルカットのトレッキングブーツの方がケガのリスクを低減できます。

同様に、軽量・軟質のシューズは、関節への負担を蓄積させるため、数日後にひざ・股関節・腰・首などに異常が生じることもあるので、それらを踏まえてブーツ選びをする必要があります。

登山靴のサイズの選び方

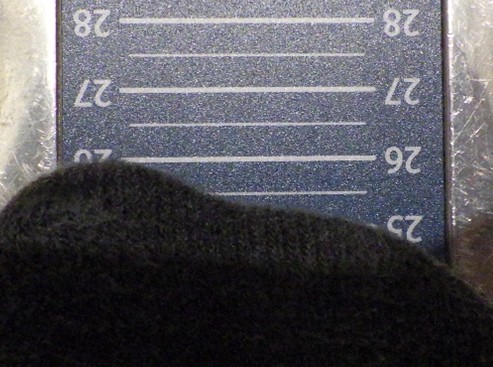

選んだブーツに見合ったソックスを履いた状態で、スケール計測する。

スケールの上で立位になり、かかと側をピッタリとスケールにつける。

両足のうち、つま先先端の数値が大きい方を基準とし、おおよそ0.5~1.0センチほど大きいものを第一候補とする。

靴幅(ワイズ)について

足の甲幅(横アーチ)は、座位と立位で2センチ以上差が発生します。

※扁平足など極端な足裏の筋力不足がある場合はそれ以上、幅が変わることもあります

靴を履いて長時間歩行する際は、この横アーチを左右からしっかりと支え続ける必要があります。そのため、安易にワイドモデルを選んでしまうと、長時間歩行をするうちに、横アーチが消失して、過度な疲労感や痛みにつながることがあります。

ワイドモデルを選ぶ数値基準表を参考にしながら、実際に試着するブーツのインソールを抜いて、上に立ってもらいましょう。

ここでポイントになるのは、上から足を見下ろした状態で幅がワイドか否かを判断するのではなく、インソールに接地した足裏の筋肉の幅を触って確認することです。

インソール幅に対して、足裏の筋肉幅が2センチ以上など大きくはみ出ている場合はワイドモデルも試着してもらう。

足入れをした瞬間の「狭い」という感覚で決定すべきではなく、正しい靴ひもの結びを実施した上で歩行してもらい、足指の可動域などを確認して決定しましょう。

靴ヒモの結び方

靴ヒモを結ぶ目的は、「足と靴を一体化させて、安定した安全歩行を促す」ために行います。

そのため、ただ結び目をつくれば良いとうわけではありません。

手順:

(1)登山靴は足を包み込む“袋状”の構造です。そのため足入れをする前に靴ヒモは、つま先側まで全て緩めておきます

(2)ブーツに足入れする。この時に足が入れにくいようなら、靴ヒモの緩め方が不足しているか、サイズ選択が誤っている可能性があります。

(3)足入れしたら踵側を立てるようにして、ブーツ内部の後面(踵の後ろ壁)に足の踵をピッタリと密着させる。

この時にフィット感が得られない場合は、ソックスの厚みやインソールで調整すると良い。

(4)タンで足の甲を固定していきます。タンがずれないようにヒモを締めていくのだが、ヒモの先端を引くだけではタンは密着できないため、つま先側から順番にヒモの交差部を上に引っ張り上げ、締め上げていく。

※ミドルカットやハイカットブーツの場合、上部の金具部分は、登りや下りで締め方を変える調整ゾーンとなる

(5)ヒモの結び方は種々あるが、単純なのがベターボウノット。

ヒモの両端を二重に絡め、蝶結びで2つ結び目を作るというものです。

【画像】ヒモの両端を二重に絡める

ヒモを2回絡めることで摩擦が増し、絡めたヒモがずれにくくなります。

【画像】蝶結びで2つ結び目を作る

通常の蝶結びを行う際に、結び目の輪っかにループ部分を2回通すことで、簡単に結び目がふたつできます。

ほどく時もヒモの先端をまっすぐに引くだけで解けます。

最適なインソール(フットベッド)とは?

長時間の歩行を前提としたトレッキングブーツのインソールに求められる役割は「衝撃の吸収」です。

地面に対する足裏の角度を補正するタイプや、土踏まず部分を支えるタイプもありますが、いずれも足指の踏んばる能力を損なわせて、「指上げ歩き(=浮き指)」を助長してしまいます。

長時間の指上げ歩きは、すね・ふくらはぎの疲労につながります。

また、指を上げた状態では、足裏アーチのしなりが無くなり、結果として足裏の痛み(足底筋膜炎)や、足の甲や足指間の痛みにつながります。

同様に指上げの状態は、ひざ関節の可動域を損なわせるため、ひざ靭帯や半月板の損傷にもつながります。

そのためインソールの最適形状は、足指の可動域が最大限活かされるよう、フラット(平坦)で、踵に衝撃吸収機能を有するタイプが、山歩きにおける最適なインソール選びのポイントとなります。

ソックスの選び方

材質が硬質なトレッキングブーツを履く際は季節を問わず、基本的に『厚手のトレッキング用』を選択します。

これはブーツの固さによる足へのダメージや、着地時の衝撃を緩和するためです。

化学繊維(ポリエステルなど)は乾きやすい素材ですが、降雨や渡渉で完全に濡れた場合は、案外乾きにくくウエット感が長く続き不快な場合もあります。

天然繊維(ウール)は保温性に優れるので、夏場は不向きのように思われがちですが、吸湿・放湿に優れるため、多量の発汗や、完全に濡れた後でも不快感が案外少なく済む場合があります。

泊りがけの山行では、タイプ違いで他方を予備として持参すると良いでしょう。

足と健康に関する情報はいかがでしたか?

気になる点は、私が活動する「あしけんスクール」のホームページからもご覧いただけますが、お問い合わせフォームからもお気軽にお問い合わせください。